「防災」と「減災」というと、どちらも災害から身を守るテーマでよく耳にする言葉です。よく似た言葉ではありますが、防災と減災は厳密に意味合いが異なっており、正しい知識を身に付けておくことによって災害予防への理解が一層深まります。このページでは、防災と減災の違いについて詳しくご紹介しています。

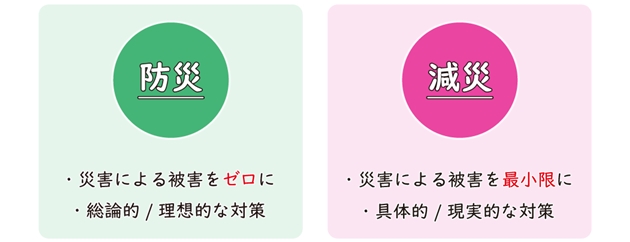

防災と減災の違い

防災とは

災害による被害を出さないようにする対策のことをいいます。意味合いとしては、言葉の通り災害からの被害を”ゼロ”に近付ける取り組みを指します。

また、防災は広い意味で「被災から復旧まで」を含めるケースもあります。具体的には、過去の災害データを基にした建物の耐震化や河川の改修、災害マニュアルの作成から警報システムの開発まで、被害抑止に関わること全てを指します。

防災の問題点

東日本大震災においては、残念ながら海岸沿いの堤防が機能しませんでした。これまでの概念では、巨大地震などの被害を想定して防災対策を行っていても、それを超越する力が発生した際には防災の備えが機能しなくなるリスクを抱えてしまいます。

一方、災害を事前に予知する防災の研究もかねてより進められてきました。しかし、現在の科学において自然災害の前兆を完全に予測することは困難だとされています。

減災とは

そうした中で生まれた考え方が「減災」です。減災とは、災害による被害を最小限に抑えるための対策をいいます。災害による被害が生じてしまうことを許容しつつ人的・物的な損害を減らそうとする考え方です。

現在では、より合理的な考え方として「減災」を災害予防のベースに位置付けることが多くなっています。防災と減災は内容が重なる部分も多岐に渡って存在するため、基本的には両方を推進していくことが求められます。

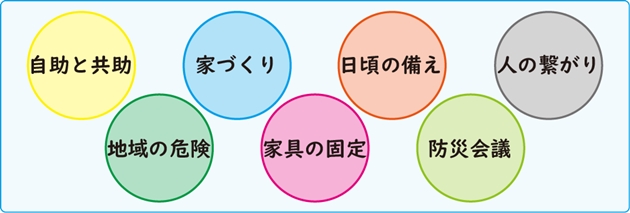

個人で可能な減災対策のポイント

減災には堤防や避難所の建設といったハード面の公共策だけでなく、市民一人ひとりが防災意識をもち取り組みに参加するためのソフト面の対策も含まれます。内閣府の発表によると、個人や地域の単位でできる「減災のポイント」として以下の7つがあるとされています。

内閣府ー減災のてびき(※外部サイトリンク)

- 自助と共助

「自助」とは、自分の身は自分で守るという意味です。「共助」とは、身近な人同士で助け合うことをいいます。減災のためには自助と共助の両方が必要となります。自分でできる取り組みと人と協力して行う対策の両方について考えることが重要です。

- 地域の危険を知る

自分が住んでいる地域について災害の危険性など周辺環境を知る減災対策です。簡単な方法としてハザードマップの閲覧が挙げられます。ハザードマップは各市町村から公開されている危機管理関連資料です。地域における自然災害の危険度や避難場所などが掲載されています。

- 地震に強い家づくり

人の生活空間となる建物の倒壊は特に危険性が高いとされています。時には命に関わる被害となってしまう可能性もあります。建物の耐震構造については専門家に依頼して点検や整備をこまめに行います。

- 家具の固定

家具類の転倒防止対策を講じることで、負傷などの危険性を最小限に抑えます。家具の固定は自助の取り組みのひとつです。様々なグッズが販売されており、比較的簡単に対処できます。寝室、子供部屋、リビングなどを中心に対策を考慮することが求められます。

- 日ごろからの備え

災害用備蓄品、日常の生活用品、情報を得る為の道具などを指します。自分に関する情報を示すものとしては運転免許証や保険証などがあります。日常生活に必要となる各種用品といった備蓄品/常備品が必要です。

- 家族で防災会議

災害は家族が揃っているときに発生するとは限りません。バラバラの状況であっても状況を確認できるよう連絡先の取り決めが必要です。非常時の集合場所や安否確認の方法などを共有しておくことも大切です。

- 地域とのつながり

地域とのつながりを「コミュニティ」や「共同体」と呼びます。住民同士の共助のためには、普段からの近所付き合いが非常に大切です。顔見知りとなっておくことで住民同士の状況や家族構成などを知ることができます。町内会や自治体により開催される行事および避難訓練への参加も効果があります。

当社における減災の取り組み

ソーラーパネルを標識の内部に搭載しており、外部からの電力供給を不要としている点が特徴です。停電時においても機能するため、地域の減災インフラとして活躍します。

減災の取り組みのひとつに「地域の危険を知る」というポイントがあります。

避難標識は、災害の種類や退避ルートの表示も可能です。これにより、その地域に合わせた内容の防災情報を発信できます。日々の生活で目にする防災情報であることから“啓蒙”としての効果も高められます。

防災と減災 まとめ

お読みいただきありがとうございました。このページでは、防災と減災の考え方の違いについてご紹介しました。意味合いをまとめて「防災」と表現されることが多いですが、明確に異なっている部分があります。地域の災害予防などを検討する際には分類を分けておくと考えがまとまりやすくなります。

コメント